HOME > 芭蕉林通信(ブログ)

2018年07月30日 祖母と洪水

昨年、今年と2年続けて梅雨の終わりに豪雨被害があった。限定されたエリアに、短時間でバケツをひっくり返したような雨が集中したことにより甚大な被害となった。地球温暖化が影響しているのだろうが、最近の天災には「かつてない」とか「未曾有の」とか形容詞が付くのが恐ろしい。さらにこの夏の35度を越える猛暑は、「災害と言って良い」と気象庁のトップに言わせるほどだ。 聞くところによれば、世界はこの100年大きな天災に遭わずに済んだが、これからの100年は天災に次々と襲われるとのことである。国内で相次いだ大地震の発生は、その始まりかと思うと空恐ろしい。 豪雨被害では、家や町に流入した土砂の撤去に皆さんが苦労している。そこで思い出したのが祖母に関するエピソードである。今から65年前、熊本を大水害が襲った時、家業の店舗も床上浸水し全員で品物を避難させなければならなかった。その時祖母は疲れた家族に向かって、水が引くのに合わせて土砂を外に出しなさいと𠮟咤激励したそうである。そのお陰で、翌朝近隣の店が土砂の撤去に苦心している時に、いち早く店を再建できたというのである。高齢化社会は、きっとおじいさんやおばあさんの知恵がどこかにいっぱい詰まっているはずである。それらを活用しない手はない。 昨年、今年と2年続けて梅雨の終わりに豪雨被害があった。限定されたエリアに、短時間でバケツをひっくり返したような雨が集中したことにより甚大な被害となった。地球温暖化が影響しているのだろうが、最近の天災には「かつてない」とか「未曾有の」とか形容詞が付くのが恐ろしい。さらにこの夏の35度を越える猛暑は、「災害と言って良い」と気象庁のトップに言わせるほどだ。 聞くところによれば、世界はこの100年大きな天災に遭わずに済んだが、これからの100年は天災に次々と襲われるとのことである。国内で相次いだ大地震の発生は、その始まりかと思うと空恐ろしい。 豪雨被害では、家や町に流入した土砂の撤去に皆さんが苦労している。そこで思い出したのが祖母に関するエピソードである。今から65年前、熊本を大水害が襲った時、家業の店舗も床上浸水し全員で品物を避難させなければならなかった。その時祖母は疲れた家族に向かって、水が引くのに合わせて土砂を外に出しなさいと𠮟咤激励したそうである。そのお陰で、翌朝近隣の店が土砂の撤去に苦心している時に、いち早く店を再建できたというのである。高齢化社会は、きっとおじいさんやおばあさんの知恵がどこかにいっぱい詰まっているはずである。それらを活用しない手はない。

|

2018年07月23日 毎日が探し物

気がつけば毎日探し物ばかりしている。女性の場合は知らぬが、男は場合は身につける小物が多いのだ。まず朝起きて着る服を探さなければならない。自分の服は自分で片付けるので、家人の助けを借りることはできない。目当ての物が見つからないのは日常茶飯事で、片付けがまったく下手なのだ。今朝は娘が携帯電話がないと騒いでいたから、片付け下手は遺伝子レベルの問題なのかも知れない。 服が整えば次に小物類の準備である。テレビで紹介された記憶術を活用して、「あさきめて」と口で唱えながら小物を集める。「あ」はアップルのスマホ、「さ」は財布、「き」はキー、「め」はメガネ、「て」は手帳である。しかし、これらも所定の位置にない時はひと騒動になる。集めた小物はバックに分類して収納させる。これで一段落となる。いや、筆記具、夏の扇子、ハンカチやティッシュも欠かせない。 今になっても見つからない探し物がある。大事にしていた物は徹底的に探すが、それでも見つからない場合は諦める。ない物に執着すると体に良くないからである。物に振り回される日常から早く脱出しなければならない。その前に、冬服の片付けや机の上の整理が待っていると思うとうんざりする。断捨離、トキメキ整理法、選択と集中、なんだか頭の中が混乱し始めた。 気がつけば毎日探し物ばかりしている。女性の場合は知らぬが、男は場合は身につける小物が多いのだ。まず朝起きて着る服を探さなければならない。自分の服は自分で片付けるので、家人の助けを借りることはできない。目当ての物が見つからないのは日常茶飯事で、片付けがまったく下手なのだ。今朝は娘が携帯電話がないと騒いでいたから、片付け下手は遺伝子レベルの問題なのかも知れない。 服が整えば次に小物類の準備である。テレビで紹介された記憶術を活用して、「あさきめて」と口で唱えながら小物を集める。「あ」はアップルのスマホ、「さ」は財布、「き」はキー、「め」はメガネ、「て」は手帳である。しかし、これらも所定の位置にない時はひと騒動になる。集めた小物はバックに分類して収納させる。これで一段落となる。いや、筆記具、夏の扇子、ハンカチやティッシュも欠かせない。 今になっても見つからない探し物がある。大事にしていた物は徹底的に探すが、それでも見つからない場合は諦める。ない物に執着すると体に良くないからである。物に振り回される日常から早く脱出しなければならない。その前に、冬服の片付けや机の上の整理が待っていると思うとうんざりする。断捨離、トキメキ整理法、選択と集中、なんだか頭の中が混乱し始めた。

|

2018年07月13日 海からの贈り物

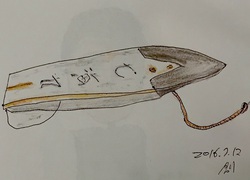

最近は海水浴に行かないので、海は眺める対象ではあっても近づき味わう対象ではなくなった。私が子供の頃は、両親が天草での鯛釣り、水俣での太刀魚釣り、宇土半島での潮干狩りなどに連れて行ってくれた。私自身も我が子や孫に海を体験させるために、潮干狩りやイルカウォチンングに一緒に行ったことはある。若い時は海が好き、歳をとれば山が好きになる、というのは当たっているかもしれないとこの歳になって思う。 今や少なくなった浜辺の散策ではあるが、砂浜に咲く浜木綿が風に揺れている様子や湾の対岸に見える山並みが紫色に薄ぼんやりと見えたりすると一瞬にして開放感に浸れるのだった。そして浜辺に打ち寄せられる物を見つけては拾う喜びに浸るのである。たまたま本日の日本経済新聞の文化欄に、「漁師の風習 深い精神性」という記事が掲載されていた。そこに、漁師は浜辺に漂着する様々な物を「寄り物」と呼び、縁起が良いとして神棚にあげる、と紹介されている。 漁師ではない私ではあるが、「寄り物」の話になるほどと合点承知したのである。手元に残している「寄り物」の私設コレクションは3〜4点ほど。沖縄本島のやんばるの森を越えた北岸の浜辺で拾い集めた小さいが多彩な貝殻類、別の海岸で見つけた白いサンゴのかけら、長崎県五島列島の防波堤に引っかかっていた船型の浮きなどである。神棚にこそあげてはいないが、掛け替えのない思い出としてこれからも時々は眺めていくつもりである。 最近は海水浴に行かないので、海は眺める対象ではあっても近づき味わう対象ではなくなった。私が子供の頃は、両親が天草での鯛釣り、水俣での太刀魚釣り、宇土半島での潮干狩りなどに連れて行ってくれた。私自身も我が子や孫に海を体験させるために、潮干狩りやイルカウォチンングに一緒に行ったことはある。若い時は海が好き、歳をとれば山が好きになる、というのは当たっているかもしれないとこの歳になって思う。 今や少なくなった浜辺の散策ではあるが、砂浜に咲く浜木綿が風に揺れている様子や湾の対岸に見える山並みが紫色に薄ぼんやりと見えたりすると一瞬にして開放感に浸れるのだった。そして浜辺に打ち寄せられる物を見つけては拾う喜びに浸るのである。たまたま本日の日本経済新聞の文化欄に、「漁師の風習 深い精神性」という記事が掲載されていた。そこに、漁師は浜辺に漂着する様々な物を「寄り物」と呼び、縁起が良いとして神棚にあげる、と紹介されている。 漁師ではない私ではあるが、「寄り物」の話になるほどと合点承知したのである。手元に残している「寄り物」の私設コレクションは3〜4点ほど。沖縄本島のやんばるの森を越えた北岸の浜辺で拾い集めた小さいが多彩な貝殻類、別の海岸で見つけた白いサンゴのかけら、長崎県五島列島の防波堤に引っかかっていた船型の浮きなどである。神棚にこそあげてはいないが、掛け替えのない思い出としてこれからも時々は眺めていくつもりである。

|