HOME > 芭蕉林通信(ブログ)

2021年10月18日 造形美

家事は運動不足解消の絶好の機会と思えば、余り苦もなくできるものである。この週末は庭の落ち葉を取り除こうと庭を掃除していて意外な発見をした。それは二つの巣である。まず見つけたのはメジロ(多分?)の巣であるが、それが食堂のすぐ前の小枝にあったことに驚いた。毎朝、毎晩食事しながら見ているヤマボウシの木の地上2mぐらいの枝にあったのだから気づかなかったのが不思議なぐらいなのである。夏の盛りであまたの葉に隠されていたのだろうが、時々来訪するヒヨドリは怖くなかったのかと疑問は湧くばかりである。 今や空き家となっているメジロの巣を枝ごと切って観察したがその精妙な技には感嘆した。細い枝を編み、隙間を苔で埋め、全体を蜘蛛の糸で編み奇麗な半円形に仕上げている。野鳥の本の解説「近年市街地で繁殖する例が増えており、街路樹や公園の木にハンモック状の独特の形の古巣がよく見つかっている。」という記述とも合致する。小鳥のエナガの場合は、巣の入り口は蛇などの侵入を防ぐために狭く、巣の中には羽毛を数千枚も敷いているが、メジロの巣はそれとは全く違うのが面白い。 もう一つは屋上に行く階段で見つけたアシナガバチの巣である。危ないのでしかとは観察できなかったが、20〜30匹の蜂が巣の周りにおり市販の蜂スプレーで親蜂を無事排除できたのは一安心であった。自然界に生息する鳥と蜂による巣の造形美に敬意を表するために、今二つの巣を玄関に飾って日々眺めては感心している。 家事は運動不足解消の絶好の機会と思えば、余り苦もなくできるものである。この週末は庭の落ち葉を取り除こうと庭を掃除していて意外な発見をした。それは二つの巣である。まず見つけたのはメジロ(多分?)の巣であるが、それが食堂のすぐ前の小枝にあったことに驚いた。毎朝、毎晩食事しながら見ているヤマボウシの木の地上2mぐらいの枝にあったのだから気づかなかったのが不思議なぐらいなのである。夏の盛りであまたの葉に隠されていたのだろうが、時々来訪するヒヨドリは怖くなかったのかと疑問は湧くばかりである。 今や空き家となっているメジロの巣を枝ごと切って観察したがその精妙な技には感嘆した。細い枝を編み、隙間を苔で埋め、全体を蜘蛛の糸で編み奇麗な半円形に仕上げている。野鳥の本の解説「近年市街地で繁殖する例が増えており、街路樹や公園の木にハンモック状の独特の形の古巣がよく見つかっている。」という記述とも合致する。小鳥のエナガの場合は、巣の入り口は蛇などの侵入を防ぐために狭く、巣の中には羽毛を数千枚も敷いているが、メジロの巣はそれとは全く違うのが面白い。 もう一つは屋上に行く階段で見つけたアシナガバチの巣である。危ないのでしかとは観察できなかったが、20〜30匹の蜂が巣の周りにおり市販の蜂スプレーで親蜂を無事排除できたのは一安心であった。自然界に生息する鳥と蜂による巣の造形美に敬意を表するために、今二つの巣を玄関に飾って日々眺めては感心している。

|

2021年10月12日 内モンゴル軍馬輸入計画

若い時にはいろいろと想像力があるもので、一度は中国の内モンゴル地域であまたの軍馬が飼われているとの噂を頼りに、輸入したいと夢を描いたことがある。古代中国においては、その地域の馬は剛健で足も速いとされ憧れの存在だった。匈奴という騎馬民族が幾度も中国を侵略できたのもこの軍馬の力があったからに他ならない。そして今日では、軍馬はジープや戦車に取って代わられ、無用の存在になっているはずとの読みがあったである。 輸入の目的は言わずと知れた熊本名物馬刺への転用である。軍馬を輸入した上で、熊本で特別の飼い葉を与え霜降りの馬刺を作れないかと考えたのだが、まさに机上の空論で沙汰やみになったのはお笑いぐさと言える。とはいえ、血の汗をかくほどの名馬を見てみたいとの夢はつい最近まで持ち続けてきた。 コロナ感染が拡大する前年には、シルクロードの入り口である敦煌などに行ったがもちろん汗血馬に出会うことはなかった。が、やっと1千年前の汗血馬を目にすることができたのは感無量である。それは唐三彩といい、胡人が馬に騎乗している焼き物である。長く墓に副葬され保存状態が良かったせいか、傷一つなく色も鮮やかなままでまるで最近作ったかのように美しい。フォルムはやや誇張された感があるが、逞しい馬に股がるひげ面の胡人がシルクロードの砂漠を旅している様を想像させ、決して見飽きることがないのである。 若い時にはいろいろと想像力があるもので、一度は中国の内モンゴル地域であまたの軍馬が飼われているとの噂を頼りに、輸入したいと夢を描いたことがある。古代中国においては、その地域の馬は剛健で足も速いとされ憧れの存在だった。匈奴という騎馬民族が幾度も中国を侵略できたのもこの軍馬の力があったからに他ならない。そして今日では、軍馬はジープや戦車に取って代わられ、無用の存在になっているはずとの読みがあったである。 輸入の目的は言わずと知れた熊本名物馬刺への転用である。軍馬を輸入した上で、熊本で特別の飼い葉を与え霜降りの馬刺を作れないかと考えたのだが、まさに机上の空論で沙汰やみになったのはお笑いぐさと言える。とはいえ、血の汗をかくほどの名馬を見てみたいとの夢はつい最近まで持ち続けてきた。 コロナ感染が拡大する前年には、シルクロードの入り口である敦煌などに行ったがもちろん汗血馬に出会うことはなかった。が、やっと1千年前の汗血馬を目にすることができたのは感無量である。それは唐三彩といい、胡人が馬に騎乗している焼き物である。長く墓に副葬され保存状態が良かったせいか、傷一つなく色も鮮やかなままでまるで最近作ったかのように美しい。フォルムはやや誇張された感があるが、逞しい馬に股がるひげ面の胡人がシルクロードの砂漠を旅している様を想像させ、決して見飽きることがないのである。

|

2021年10月04日 読書会

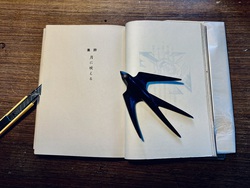

同じ本を読み感想を言い合う最初の体験は大学時代のゼミに遡る。金融論のゼミに所属したが、庭球部の練習を優先していた不真面目学生にとっては、英語のテキストは読むだけでも難解だった。ゼミの仲間が滔々と自説を述べるのを聞いていると、自分の不甲斐なさに涙が出る思いがした。それなのに、ちゃんと卒業して希望の銀行に就職できたのは要領の良さと言うより、ただ運の良さがあったと今でも思っている。 それから今日までいろんな読書会に参加してきた。変わったものでは、高校時代の息子に読書の面白さを伝えようとして始めた、父と子の二人だけの読書会があった。選んだ本は、アメリカの企業経営者キングスレイウォードの「ビジネスマンの父より息子への30通の手紙」だ。約1年間掛けた読書会は父子の貴重な対話の場にもなった。 さて現在主催している二つの読書会の目的は後継者育成である。従って、課題図書は読み安さと共に有意義なものでなければならず、選択にはけっこう頭を悩ましている。これまでに、カーネギー著「人を動かす」、外山滋比古著「思考の整理学」、宮本武蔵の「五輪書」、「日経新聞 読み方・活かし方」、渋沢栄一の「論語と算盤」などを読んできた。次回は、熊本商工会議所発刊の「熊本・観光文化検定 公式テキストブック」と新田次郎著「八甲田山死の彷徨」だ。若い後継者たちがどんな感想を言うのか今から楽しみである。私はと言えば、好きな本を別途読みながらも月2冊の課題図書の読破に奮闘を強いられている。 同じ本を読み感想を言い合う最初の体験は大学時代のゼミに遡る。金融論のゼミに所属したが、庭球部の練習を優先していた不真面目学生にとっては、英語のテキストは読むだけでも難解だった。ゼミの仲間が滔々と自説を述べるのを聞いていると、自分の不甲斐なさに涙が出る思いがした。それなのに、ちゃんと卒業して希望の銀行に就職できたのは要領の良さと言うより、ただ運の良さがあったと今でも思っている。 それから今日までいろんな読書会に参加してきた。変わったものでは、高校時代の息子に読書の面白さを伝えようとして始めた、父と子の二人だけの読書会があった。選んだ本は、アメリカの企業経営者キングスレイウォードの「ビジネスマンの父より息子への30通の手紙」だ。約1年間掛けた読書会は父子の貴重な対話の場にもなった。 さて現在主催している二つの読書会の目的は後継者育成である。従って、課題図書は読み安さと共に有意義なものでなければならず、選択にはけっこう頭を悩ましている。これまでに、カーネギー著「人を動かす」、外山滋比古著「思考の整理学」、宮本武蔵の「五輪書」、「日経新聞 読み方・活かし方」、渋沢栄一の「論語と算盤」などを読んできた。次回は、熊本商工会議所発刊の「熊本・観光文化検定 公式テキストブック」と新田次郎著「八甲田山死の彷徨」だ。若い後継者たちがどんな感想を言うのか今から楽しみである。私はと言えば、好きな本を別途読みながらも月2冊の課題図書の読破に奮闘を強いられている。

|