HOME > 芭蕉林通信(ブログ)

2016年08月30日 物に執する

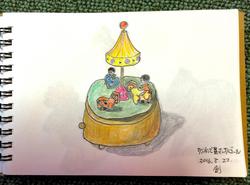

身近な物を絵に描き初めて、今月には二冊目のスケッチブックに突入した。下手な絵を人に披露すると、大概の人からは自分は絵を描けないと返事が返ってくる。しかし誰にでも幼稚園や小・中学校時代には図工の時間があり絵を描いたり工作をしたりしたはずだから、大人になってからは絵を描いたことがないというのが正確な返事と言えるだろう。つまり、誰にでも絵を描く潜在能力はあるのである。 身近な物を絵に描き初めて、今月には二冊目のスケッチブックに突入した。下手な絵を人に披露すると、大概の人からは自分は絵を描けないと返事が返ってくる。しかし誰にでも幼稚園や小・中学校時代には図工の時間があり絵を描いたり工作をしたりしたはずだから、大人になってからは絵を描いたことがないというのが正確な返事と言えるだろう。つまり、誰にでも絵を描く潜在能力はあるのである。 今日の絵は木製のオルゴールを描いたものである。曲はSpinnig Reel が入っている。木馬の一つには乗り手がもういない。廃品すれすれの品物だが、少し手入れをしたら曲が流れ木馬が回転するようになった。このオルゴールを手に入れるまでの忘れ難い体験がある。 あれは、かつて勤めていた銀行の調査部時代のこと、自身初めての海外出張をした時のことである。調査テーマは「アメリカにおける日本企業の不動産投資」であり、西海岸は大手会社の幹部と同行、東海岸は単身出張となった。ロサンゼルスからニューヨーク行きの飛行機の中で機内誌を読んでいると、首都ワシントンにあるオルゴール店の記事が目に入ってきた。ニューヨークの次は、ワシントンの日本大使館を訪問する計画だったので、そのオルゴール店に行こうと決心した。 ところが、ワシントンの店を一人で歩きながら探していると、黒人に至る所で話しかけられて怖い事といったらなかった。それでも根性を振り絞りオルゴール店を探し当てるとドアは二重三重の鍵で閉まっている。呼び鈴を押してやっと中に入れてもらい、必死の想いで手に入れたのがこの小さなオルゴールという訳である。 こうした経緯がある品物だから、たとえ壊れて動かなくても曲が流れなくても私にとっては大切な宝物なのである。身近な物をスケッチするという行為は過ぎ去った過去の記憶を取り戻す行為と相似している。 |

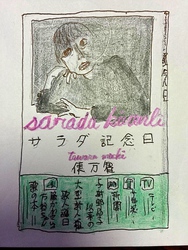

2016年08月24日 俵万智さんに会う

その道は門外漢ゆえに、私に取っては無名な存在であった俵万智さん。1987年に発表した歌集「サラダ記念日」でセンセーショナルなデビューを果たしたことは今でも記憶に新しい。少し調べてみると、処女作は270万部売れたというのだから、出版不況と言われる現在ではとんでもない販売数と言えるだろう。そもそも歌集なのだから地味なはず。歌集の内容の衝撃度が伺えるし社会現象になったことが分かる。 その本人が、我々がほそぼそと続けている句会に飛び入り参加してくれたので感激した。さっそく前日から準備である。本棚を探すと、幸いにも俵万智さんの歌集が二冊見つかった。「サラダ記念日」と「とれたての短歌です。」の二冊。作戦はこの二冊を持参して本人からサインをもらうことである。 失礼ながら俵万智さんは1962年生まれだから私より一回り若い寅年生まれ。今となっては若手歌人の雰囲気はなくなっているのではないかと懸念したが、あにはからんや、未だ童顔で若々しいのに驚いた。そして、句会の恒例に従って、自らの句を披露してくれたし、選句に加わってくれたのである。 興味津々の私は、句会終了後に質問した。「歌人では誰が好きですか?」という問いには、「和泉式部、恩師の佐々木幸綱、寺山修司」との答え。なるほど恋の歌が得意な俵万智さんらしいと感心した。 ところで、「サラダ記念日」の中で私が好きな歌と言えば、どうやら会話型に偏っている。 その道は門外漢ゆえに、私に取っては無名な存在であった俵万智さん。1987年に発表した歌集「サラダ記念日」でセンセーショナルなデビューを果たしたことは今でも記憶に新しい。少し調べてみると、処女作は270万部売れたというのだから、出版不況と言われる現在ではとんでもない販売数と言えるだろう。そもそも歌集なのだから地味なはず。歌集の内容の衝撃度が伺えるし社会現象になったことが分かる。 その本人が、我々がほそぼそと続けている句会に飛び入り参加してくれたので感激した。さっそく前日から準備である。本棚を探すと、幸いにも俵万智さんの歌集が二冊見つかった。「サラダ記念日」と「とれたての短歌です。」の二冊。作戦はこの二冊を持参して本人からサインをもらうことである。 失礼ながら俵万智さんは1962年生まれだから私より一回り若い寅年生まれ。今となっては若手歌人の雰囲気はなくなっているのではないかと懸念したが、あにはからんや、未だ童顔で若々しいのに驚いた。そして、句会の恒例に従って、自らの句を披露してくれたし、選句に加わってくれたのである。 興味津々の私は、句会終了後に質問した。「歌人では誰が好きですか?」という問いには、「和泉式部、恩師の佐々木幸綱、寺山修司」との答え。なるほど恋の歌が得意な俵万智さんらしいと感心した。 ところで、「サラダ記念日」の中で私が好きな歌と言えば、どうやら会話型に偏っている。 「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの 「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ 「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日 「また電話しろよ」「待ってろ」いつもいつも命令形で愛を言う君 蛇足ながら、俵万智さんには小学生の息子さんがいて、息子さんとの会話がツィッターで紹介されている。その一つ。 俵万智 今朝の息子との会話。「おかあさん、寒いね」「うん、寒いね」「・・・こたえる人がいても、やっぱり寒いね」「う、うん!?」 |

2016年08月16日 復元模型

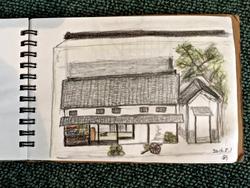

明治19年に製作された「熊本県商工技芸早見便覧」という小雑誌には、当時の商家120数軒の銅版画が掲載されている。その内の一つが我が社の前身である乾物問屋「かめや」である。今年創業148年を迎える弊社にとっては貴重な歴史的資料であり、明治中頃に印刷され配布されたと思われる「かめや」の引き札と共に大事に保管している。 先般、市内某所で模型作家の展覧会を偶然見たが、その時に思いついたのが版画の立体模型化である。7年前に山鹿灯籠の制作者にくだんの版画を持参し模型化を依頼したが、今日まで具体化しないままで来た。そこで今度こそ千載一遇のチャンスとばかりに模型製作を依頼したのである。模型作家とは大学教授の奥様だが、これまで東京駅など大作をものにしている人で、設計図を詳細に分析した上で製作するというのだから念が入っている。 ところが弊社の場合は設計図などあろうはずもなく、頼りは一枚の銅版画のみである。従って、必然的に想像復元となるのだが、内部の梁の具合だの構造計算上の問題など解決すべき点が数多い。そこで市内に残っている当時の建造物を探しては持ち主に頼んで内部を見せてもらうなど手間のかかる仕事と相成った。

しかし苦労の甲斐があり、約4ヶ月の作業期間を経てようやく完成し納品されたのである。これを私がスケッチしたものの到底細部にまでこだわった作品の良さを紹介することはできない。今は、先祖の座ったであろう帳場などを眺めては創業者の苦労を偲んでいる。 明治19年に製作された「熊本県商工技芸早見便覧」という小雑誌には、当時の商家120数軒の銅版画が掲載されている。その内の一つが我が社の前身である乾物問屋「かめや」である。今年創業148年を迎える弊社にとっては貴重な歴史的資料であり、明治中頃に印刷され配布されたと思われる「かめや」の引き札と共に大事に保管している。 先般、市内某所で模型作家の展覧会を偶然見たが、その時に思いついたのが版画の立体模型化である。7年前に山鹿灯籠の制作者にくだんの版画を持参し模型化を依頼したが、今日まで具体化しないままで来た。そこで今度こそ千載一遇のチャンスとばかりに模型製作を依頼したのである。模型作家とは大学教授の奥様だが、これまで東京駅など大作をものにしている人で、設計図を詳細に分析した上で製作するというのだから念が入っている。 ところが弊社の場合は設計図などあろうはずもなく、頼りは一枚の銅版画のみである。従って、必然的に想像復元となるのだが、内部の梁の具合だの構造計算上の問題など解決すべき点が数多い。そこで市内に残っている当時の建造物を探しては持ち主に頼んで内部を見せてもらうなど手間のかかる仕事と相成った。

しかし苦労の甲斐があり、約4ヶ月の作業期間を経てようやく完成し納品されたのである。これを私がスケッチしたものの到底細部にまでこだわった作品の良さを紹介することはできない。今は、先祖の座ったであろう帳場などを眺めては創業者の苦労を偲んでいる。

|