HOME > 芭蕉林通信(ブログ)

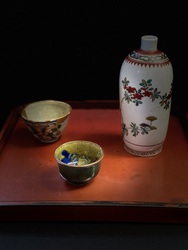

2020年10月20日 秋のMY徳利、MY盃

猛暑の夏が終わってやれやれと思っていたら、突然の朝晩の冷え込みに身体が付いていかない。インフルエンザの早めの接種、マスクの着用と例年にない用心深さだが、喉が少しイガイガするだけで緊張してしまう。それでも秋の気配を楽しもうという気持ちが湧いてくるのは、四季に恵まれた日本人の感覚だ。 巣ごもり期間が長くなって外食機会が減り、毎晩の家での晩酌が楽しみになっている。猛暑には冷えたビールが何よりだが、秋には日本酒を熱燗にしていただくと身も心も暖まるのが嬉しい。そこで取り出しのが、秋の模様が美しい徳利と盃だ。それらを根来盆に載せて、器の景色を鑑賞しながら呑む一杯が歯に沁みる。それらの器の由来を思い出すひと時でもある。 徳利は秋の風情と言ってよく、楓と女郎花(おみなえし)が描かれた古九谷であるが、出会った時は口部分が破損し欠落していた。哀れと思い、頼んで補修していただいたら素人目に分らないほど見事に蘇って帰ってきた。盃の一つは吉田屋の蟹柄のもの。秋の蟹が美味しい季節なので、蟹を一緒に賞味する気で呑んでいる。奥にある金接ぎした盃はデルフトで、酒席に呼ばれて持参した際に、私の不注意で大きく割れその後直してもらったもの。物一つ一つに秘められた物語こそが酒の味を深めてくれる気がしている。 猛暑の夏が終わってやれやれと思っていたら、突然の朝晩の冷え込みに身体が付いていかない。インフルエンザの早めの接種、マスクの着用と例年にない用心深さだが、喉が少しイガイガするだけで緊張してしまう。それでも秋の気配を楽しもうという気持ちが湧いてくるのは、四季に恵まれた日本人の感覚だ。 巣ごもり期間が長くなって外食機会が減り、毎晩の家での晩酌が楽しみになっている。猛暑には冷えたビールが何よりだが、秋には日本酒を熱燗にしていただくと身も心も暖まるのが嬉しい。そこで取り出しのが、秋の模様が美しい徳利と盃だ。それらを根来盆に載せて、器の景色を鑑賞しながら呑む一杯が歯に沁みる。それらの器の由来を思い出すひと時でもある。 徳利は秋の風情と言ってよく、楓と女郎花(おみなえし)が描かれた古九谷であるが、出会った時は口部分が破損し欠落していた。哀れと思い、頼んで補修していただいたら素人目に分らないほど見事に蘇って帰ってきた。盃の一つは吉田屋の蟹柄のもの。秋の蟹が美味しい季節なので、蟹を一緒に賞味する気で呑んでいる。奥にある金接ぎした盃はデルフトで、酒席に呼ばれて持参した際に、私の不注意で大きく割れその後直してもらったもの。物一つ一つに秘められた物語こそが酒の味を深めてくれる気がしている。

|

2020年10月16日 私と民芸

いつから民芸に魅かれるようになったのか、今では確とした記憶はない。エッセイストの白洲正子から民芸の提唱者柳宗悦に至ったのか、それとも浜田庄司、河井寛次郎の焼き物から日本民芸館に繫がったのか、どうしても思い出せない。あるいは、朝鮮陶器の収集から柳宗悦を知ったのか。ともあれ今ではそれなりの民芸運動の理解者になったつもりでいる。上京する度に、不便な所にある日本民芸館に何度も足を運んだ。出雲までドライブした時には、狭い路を辿り、やっとの思いで出雲民芸館に至った。岩国の民芸館に行ったことはもちろんである。 いつから民芸に魅かれるようになったのか、今では確とした記憶はない。エッセイストの白洲正子から民芸の提唱者柳宗悦に至ったのか、それとも浜田庄司、河井寛次郎の焼き物から日本民芸館に繫がったのか、どうしても思い出せない。あるいは、朝鮮陶器の収集から柳宗悦を知ったのか。ともあれ今ではそれなりの民芸運動の理解者になったつもりでいる。上京する度に、不便な所にある日本民芸館に何度も足を運んだ。出雲までドライブした時には、狭い路を辿り、やっとの思いで出雲民芸館に至った。岩国の民芸館に行ったことはもちろんである。 意外に地元の人が知らないのが熊本にある国際民芸館である。ここには、柳宗悦の後継者の一人であった外村吉之助が収集したコレクションを土台に作品が展示されている。ときどき家族で訪れていたが、4年前の熊本地震に遭い、白壁の美しい建物と貴重な収蔵品が大きな被害を受けた。その時は国際民芸館を寄付先として選び、復興のためにと100万円寄付した。 目白に「古道具 坂田」がある。知る人ぞ知る名店であるが、当主坂田さんの審美眼で選ばれた品物の数々は一見すると廃品になる一歩手前の物にも見え、その美しさを理解するのは一般的には難しい。しかし、あの白洲正子も坂田さんには一目置いていたのである。そして、やっとの思いで坂田さんから譲っていただいたスリップウェアは、柳宗悦とその民芸の仲間たちが用の美として早い時期に見い出した物であった。その一枚を見る度に、これまでの自分の民芸の長い道のりを思い返している。 意外に地元の人が知らないのが熊本にある国際民芸館である。ここには、柳宗悦の後継者の一人であった外村吉之助が収集したコレクションを土台に作品が展示されている。ときどき家族で訪れていたが、4年前の熊本地震に遭い、白壁の美しい建物と貴重な収蔵品が大きな被害を受けた。その時は国際民芸館を寄付先として選び、復興のためにと100万円寄付した。 目白に「古道具 坂田」がある。知る人ぞ知る名店であるが、当主坂田さんの審美眼で選ばれた品物の数々は一見すると廃品になる一歩手前の物にも見え、その美しさを理解するのは一般的には難しい。しかし、あの白洲正子も坂田さんには一目置いていたのである。そして、やっとの思いで坂田さんから譲っていただいたスリップウェアは、柳宗悦とその民芸の仲間たちが用の美として早い時期に見い出した物であった。その一枚を見る度に、これまでの自分の民芸の長い道のりを思い返している。

|

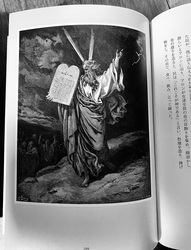

2020年10月13日 ドレの版画とスティーブ・ジョブス

ギュスターヴ・ドレという銅版画家の絵が好きで、本を買い集めている。ダンテの「神曲」、セルバンテスの「ドン・キホーテ」、「旧約聖書」、「新約聖書」である。ドレは歴史画を得意にしたが、劇的な場面をあたかもスポットライトが当たったかのように描く銅版画は、どの一枚をとっても美しく物語の理解を助けてくれる。 そうした作品の一つが最近手に入れた「ドレのロンドン巡礼」である。「天才画家が描いた世紀末」という副題にあるように、他の本とは違い、近世のロンドンに題材をとった銅版画集である。それに日本人著者が解説をつけている一冊であるが、さっそく面白いエピソードに行き当たった。ドレとアップル創業者スティーブ・ジョブズの接点である。その一節は次の通り。 「スティーブ・ジョブズは、ipadの発表会で、旧約聖書のモーゼが、文字を記した石板を掲げ持つ場面を描いたドレの画を載せたipadを持って登場したが、それは近代が生んだ最後のモンスターでありながら、すでに日常的な道具となったコンピューターにとって、画像と言葉と身体との再融合こそが、新たなテーマであるという宣言でもあった。」といささか難しい文章だが、ドレの絵を見るにつけ、ジョブズのユーモアのセンスとプレゼンテーション力に脱帽するのである。 ギュスターヴ・ドレという銅版画家の絵が好きで、本を買い集めている。ダンテの「神曲」、セルバンテスの「ドン・キホーテ」、「旧約聖書」、「新約聖書」である。ドレは歴史画を得意にしたが、劇的な場面をあたかもスポットライトが当たったかのように描く銅版画は、どの一枚をとっても美しく物語の理解を助けてくれる。 そうした作品の一つが最近手に入れた「ドレのロンドン巡礼」である。「天才画家が描いた世紀末」という副題にあるように、他の本とは違い、近世のロンドンに題材をとった銅版画集である。それに日本人著者が解説をつけている一冊であるが、さっそく面白いエピソードに行き当たった。ドレとアップル創業者スティーブ・ジョブズの接点である。その一節は次の通り。 「スティーブ・ジョブズは、ipadの発表会で、旧約聖書のモーゼが、文字を記した石板を掲げ持つ場面を描いたドレの画を載せたipadを持って登場したが、それは近代が生んだ最後のモンスターでありながら、すでに日常的な道具となったコンピューターにとって、画像と言葉と身体との再融合こそが、新たなテーマであるという宣言でもあった。」といささか難しい文章だが、ドレの絵を見るにつけ、ジョブズのユーモアのセンスとプレゼンテーション力に脱帽するのである。

|